2025년, 한국인의 70%는 '정치가 나라를 망친다'고 생각합니다. 단순히 정치인 탓일까요? 우리가 서로를 미워하게 된 진짜 원인이 바로 당신의 손안에 있는 스마트폰 속 알고리즘 때문일 수 있다는 불편한 진실을 파헤치고, 핀란드의 사례에서 찾은 희망적인 대안을 제시합니다.

1. 2025년, 왜 한국인은 서로를 미워하게 되었을까?

2025년 대한민국. 한 여론조사에서 국민 10명 중 7명이 ‘정치가 나라를 망치고 있다’고 답했습니다.

충격적인 수치지만, 솔직히 놀랍지 않은 분들이 더 많을 겁니다. 가족, 친구, 동료와 정치 이야기만 나오면 분위기가 싸늘해지는 경험, 이제는 너무나 익숙한 풍경이 되었으니까요.

한국정치학회가 발표한 2025년 7월 보고서에 따르면, 국민의 정치에 대한 신뢰도는 불과 몇 년 새 20%나 추락했습니다. SNS에는 ‘정치 갈등’, ‘이념 대립’ 같은 단어들이 전염병처럼 번져나갑니다.

대체 어디서부터 잘못된 걸까요? 단순히 무능한 정치인들, 썩어빠진 정당들만 손가락질하면 끝나는 문제일까요?

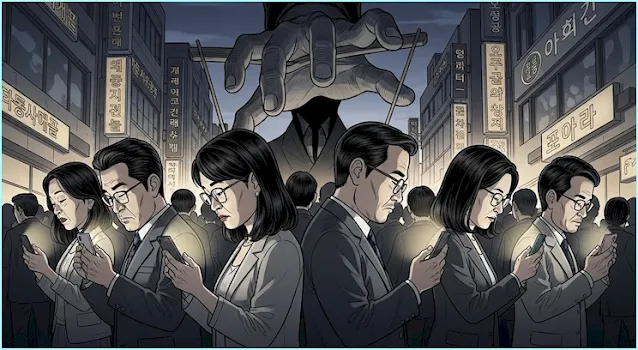

저는 단언컨대, 아니라고 생각합니다. 문제의 본질은 훨씬 더 교묘하고 깊숙한 곳에 숨어있습니다. 범인은 어쩌면, 우리가 매일같이 들여다보는 바로 그 ‘스마트폰’ 화면 안에 있을지 모릅니다.

2. '확증편향 공장': 당신의 스마트폰이 갈등을 증폭시키는 원리

우리 손안의 스마트폰은 더 이상 세상을 보는 '창'이 아닙니다. 오히려 세상을 나누고 나를 가두는 '거울'이 되었습니다.

유튜브, 포털 사이트, 뉴스 앱의 추천 알고리즘은 우리에게 진실을 보여주지 않습니다. 그저 우리가 좋아할 만한 것, 우리가 동의할 만한 것만 끊임없이 보여줄 뿐이죠.

📝 알고리즘의 '필터 버블'이란?

쉽게 말해 '똑똑한 편식쟁이'입니다. 알고리즘이 내 입맛에 맞는 정보(기존 신념을 강화하는 콘텐츠)만 계속 먹여주다 보니, 세상에는 내가 싫어하는 음식이 존재한다는 사실조차 잊게 만드는 것이죠. 결국 우리는 비눗방울처럼 투명한 벽 안에 갇혀, 바깥세상을 오해하게 됩니다.

내 생각과 같은 편의 목소리는 점점 더 크게 들리고, 반대편의 목소리는 아예 들리지 않거나 ‘가짜뉴스’로 치부해 버립니다. 소셜미디어(X)에서 ‘정치 갈등’ 관련 게시물이 폭증하는 것은, 이런 알고리즘이 만들어낸 필연적인 결과입니다.

얼마 전 만난 한 40대 직장인의 푸념이 잊히지 않습니다.

“유튜브만 보면 우리나라 사람들은 다 저쪽 편인 것 같은데, 또 다른 유튜브를 보면 다 이쪽 편인 것 같아요. 대체 뭐가 진짜인지 모르겠고, 그냥 다른 생각을 가진 사람은 상종 못 할 악당처럼 느껴져요.”

이것이 바로 알고리즘이 설계한 '확증편향 공장'이 우리를 서서히, 그러나 확실하게 분열시키는 방식입니다.

3. 해결책은 투표장에 없다? 핀란드에서 찾은 의외의 희망

그렇다면 이 지긋지긋한 분열의 사슬을 끊어낼 방법은 없을까요? 선거 때마다 ‘최악’ 대신 ‘차악’을 선택하는 투표만으로는 부족하다는 것을 우리는 이미 몸으로 느끼고 있습니다.

의외의 희망은 북유럽의 작은 나라, 핀란드에서 찾을 수 있습니다.

핀란드 역시 과거 우리 못지않은 극심한 사회 갈등을 겪었지만, 아주 독특한 방법으로 이를 극복해나가고 있습니다. 바로 정치인이 아닌, 평범한 시민들이 모여 ‘대화’하는 공론장, ‘시트라(Sitra)’의 대화 모델입니다.

| 항목 | 토론 (Debate) | 대화 (Dialogue) |

|---|---|---|

목적 |

이기고 설득하는 것 (승/패) |

서로를 이해하는 것 (이해/공감) |

자세 |

주장하고 반박하기 |

질문하고 경청하기 |

결과 |

상처와 더 깊은 오해 |

새로운 관점과 관계의 발견 |

이들의 목표는 정답을 찾거나 합의를 도출하는 것이 아닙니다. 그저 나와 다른 생각을 가진 사람들이 '왜' 저렇게 생각하는지, 어떤 경험과 가치를 중요하게 여기는지를 듣고 이해하는 것입니다.

결론을 내리지 않는 대화. 승자도 패자도 없는 대화. 바로 이 지점에서 얼어붙었던 신뢰가 녹기 시작하고, 사회적 합의의 실마리가 풀리기 시작했습니다.

4. 분열을 넘어 공존으로: 우리가 지금 당장 시작할 수 있는 것

핀란드의 사례가 너무 먼 나라 이야기처럼 들릴 수도 있습니다. 하지만 변화의 시작은 언제나 거창하지 않습니다. 우리 각자가 자신의 스마트폰 안에서, 그리고 일상 대화 속에서 작은 균열을 만드는 것부터 시작할 수 있습니다.

정치적 갈등은 투표로 끝나지 않습니다. 오히려 서로를 향한 작은 질문과 진짜 '대화'로 시작될 때, 비로소 해결의 실마리를 찾을 수 있습니다.

우리는 서로 다른 디지털 섬에 갇혀, 서로를 미워하도록 프로그래밍된 세상에 살고 있습니다. 이제 그 보이지 않는 벽을 허물고, 다리를 놓을 시간입니다.

자주 묻는 질문 (Q&A)

물론입니다. 개인의 작은 행동이 모이면 알고리즘도 변할 수밖에 없습니다. 내가 의식적으로 다양한 정보를 소비하면, 알고리즘은 나를 '편식하는 소비자'가 아닌 '다양성을 존중하는 소비자'로 인식하게 됩니다. 이는 결국 콘텐츠 생태계 전체에 더 건강한 신호를 보내는 것과 같습니다.

100% 똑같이 적용하기는 어려울 수 있습니다. 하지만 핵심 철학인 '결론 내지 않는 대화', '이해를 위한 경청'은 문화와 상관없이 적용 가능합니다. 중요한 것은 정부나 기관이 주도하기를 기다리는 것이 아니라, 작은 공동체, 동네, 학교, 직장에서 우리 스스로 이런 대화의 장을 만들어보려는 시도 그 자체입니다.