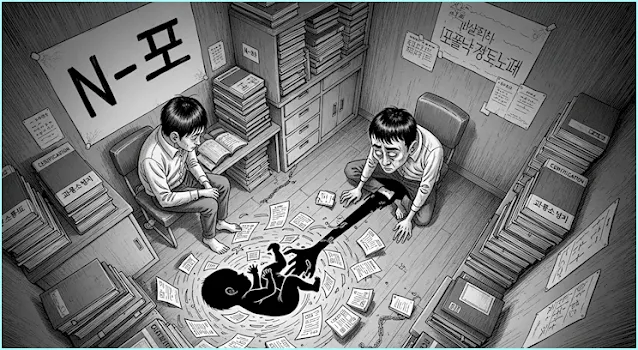

합계출산율 0.72명. 전 세계 유례없는 이 숫자는 단순한 인구 감소가 아닌, 우리 사회의 구조적 모순이 응축된 결과입니다. 정부의 땜질식 처방을 넘어, 2030 세대가 아이를 낳지 않는 5가지 진짜 이유를 데이터와 그들의 목소리로 냉철하게 파헤칩니다.

'월급 빼고 다 오른다': 정말 돈이 없어서 아이를 못 낳는 걸까요?

네, 하지만 단순히 월급 봉투가 얇아서가 아닙니다.

문제의 본질은, 성실하게 일해서 버는 돈의 가치가 자산 가격의 폭등을 도저히 따라잡을 수 없는 '기울어진 운동장'에 있습니다. 한마디로 '근로소득의 저주'에 걸린 셈이죠.

⚠️ 숫자는 거짓말을 하지 않습니다

2024년 서울 기준, 중간 소득을 버는 가구가 중간 가격의 집을 사려면 월급을 한 푼도 안 쓰고 약 10년을 꼬박 모아야 합니다. 이게 현실입니다. 10년간 숨만 쉬고 살아야 겨우 집 한 채를 손에 넣을 수 있는 시장에서, 아이를 키우는 건 그야말로 사치재를 넘어 환상재에 가깝습니다.

여기에 끝판왕이 등판합니다. 바로 '사교육비'입니다.

2024년 대한민국 사교육비 총액은 29조 원을 넘어섰고, 학생 10명 중 8명이 사교육을 받습니다. 이것은 선택이 아닌 필수가 된 지 오래입니다. 아이를 낳는 순간, 기본 수억 원이 깨지는 '교육 레이스'에 강제 참전해야 하는 겁니다.

결국 2030 세대에게 출산은, '버티면 언젠가 내 집이 생긴다'는 희망 회로가 아니라, '시작부터 마이너스인 지옥의 부루마블 게임'처럼 느껴지는 겁니다. 이건 의지의 문제가 아니라, 지극히 합리적인 손익 계산의 결과입니다.

'내 인생이 먼저다': 왜 우리는 결혼과 출산을 인생의 필수 코스로 여기지 않을까요?

치열한 경쟁을 뚫고, 어렵게 얻은 '나의 삶'을 포기할 수 없기 때문입니다.

기성세대는 말합니다. "다들 그렇게 희생하며 살았다." 맞는 말일 수 있습니다. 하지만 시대가 변했습니다. 과거에는 결혼과 출산이 '정상가족' 이데올로기 아래 당연한 의무이자 유일한 행복의 길처럼 여겨졌습니다.

하지만 지금의 2030 세대는 다릅니다. 우리는 역사상 가장 치열한 경쟁(입시, 취업)을 뚫고 생존했습니다. 그 과정에서 개인의 성취, 자아실현, 그리고 '워라밸'로 대표되는 삶의 질이 무엇보다 중요한 가치로 자리 잡았습니다.

📝 '나'의 발견, 그리고 거래

"결혼하고 애 낳으면, 내 이름은 사라지고 그냥 'OO 엄마', 'OO 아빠'로 살아야 하잖아요. 제 인생은요?" 한 온라인 커뮤니티의 이 한마디가 본질을 꿰뚫습니다. 2030에게 출산은 더 이상숭고한 희생이 아니라, 나의 커리어, 시간, 돈, 그리고 정체성을 송두리째 내놓아야 하는 '빅딜(Big Deal)'로 인식됩니다. 그리고 현재로서는, 그 거래가 너무나도 불리해 보이는 겁니다.

결혼과 출산은 이제 인생의 수많은 선택지 중 하나일 뿐, 더 이상 유일한 정답도, 행복을 보장하는 필수 코스도 아닙니다. 오히려 '나'를 잃어버릴 수 있는 가장 큰 리스크로 여겨지고 있습니다.

'나처럼 살게 할 순 없다': 왜 우리는 아이의 미래를 낙관하지 못할까요?

내가 겪어온, 그리고 지금도 겪고 있는 이 '지옥 같은 경쟁'을 내 아이에게 대물림하고 싶지 않다는 공포 때문입니다.

부모라면 누구나 자식이 나보다 더 나은 삶을 살기를 바랍니다. 하지만 지금의 2030 세대는 그럴 자신이 없습니다. 사회는 더 불평등해졌고, 계층 이동의 사다리는 걷어차인 지 오래입니다. '개천에서 용 난다'는 말은 전설이 되었습니다.

태어나는 순간부터 아이의 수저는 결정됩니다.

어느 동네에 사는지, 어느 유치원에 다니는지가 아이의 미래를 결정하는 세상입니다. 아이에게 '미안하다'는 말을 입에 달고 살아야 할 것이 뻔히 보이는데, 어떻게 선뜻 아이를 낳을 결심을 할 수 있겠습니까?

이것은 비관주의가 아닙니다. 너무나도 현실적인 예측입니다. 아이를 사랑하지 않아서가 아니라, 너무나도 사랑하기에, 이 고통스러운 현실로 끌어들이고 싶지 않은 겁니다.

'독박육아와 경력단절': 왜 여성들은 출산을 공포로 느낄까요?

출산과 동시에 육아 책임의 무게추가 여성에게 급격히 쏠리고, 이는 곧 '경력 단절'이라는 현실적인 공포로 이어지기 때문입니다.

데이터는 명확하게 보여줍니다. 출산과 육아는 여성의 경제 활동에 치명적인 영향을 미칩니다. 말로만 '성 평등'을 외치지만, 현실에서 육아는 여전히 여성의 몫으로 여겨지는 경우가 압도적입니다. 한 조사에서는 출산 의향이 없는 이유에 대해 여성(56.8%)이 남성(38.5%)보다 훨씬 높게 응답했는데, 그 배경에는 이 불평등한 구조가 있습니다.

"남편이 도와주면 되지 않냐"고요? 이건 '도와주는' 차원의 문제가 아닙니다. 함께 책임져야 할 '의무'의 문제입니다. 사회 시스템과 기업 문화, 그리고 가정 내 인식이 근본적으로 바뀌지 않는 한, 여성에게 출산은 자신의 인생과 커리어를 건 도박일 수밖에 없습니다.

슈퍼우먼이 되어 일과 육아를 모두 완벽하게 해내거나, 아니면 둘 중 하나를 포기해야 하는 극단적인 선택지 앞에서, 출산을 포기하는 것은 어쩌면 가장 합리적인 자기방어일지 모릅니다.

'수백조 쏟아붓고 0.72명': 왜 우리는 정부 정책을 믿지 않을까요?

지난 수십 년간 천문학적인 예산을 쏟아붓고도 처참하게 실패한 정책의 역사를 똑똑히 학습했기 때문입니다.

정부는 또다시 현금성 지원 카드를 만지작거립니다. 아이 한 명당 1억 원을 준다는 파격적인 제안까지 나왔습니다. 하지만 2030 세대의 반응은 냉소적입니다. "그 돈 받아서 집은 살 수 있나요?", "키우는 데 드는 돈은요?"

이건 돈 몇 푼으로 해결될 문제가 아님을 모두가 알고 있습니다. 문제의 본질은 '돈'이 아니라 '구조'에 있기 때문입니다.

| 구분 | 대한민국 | 스웨덴 |

|---|---|---|

정책 초점 |

단기적 현금 지원, 출산 장려 |

장기적 구조 개혁 (성 평등, 일-가정 양립) |

핵심 정책 |

출산 장려금, 아동수당 |

남성 육아휴직 의무화, 저렴한 국공립 보육 시스템 |

사회적 결과 |

출산율 지속적 하락 (0.72명) |

출산율 반등 및 안정적 유지 (1.5명대) |

스웨덴은 '출산율' 자체를 목표로 삼지 않았습니다. 대신 '성 평등'과 '일과 가정의 양립'이라는 구조적 문제를 해결하는 데 집중했습니다. 그 결과 출산율은 자연스럽게 따라왔습니다.

2030 세대가 정부에 바라는 것은 당장의 돈이 아닙니다. 아이를 낳아도 내 삶이 무너지지 않을 것이라는 믿음, 내 아이가 공정한 세상에서 살아갈 수 있을 것이라는 희망을 줄 수 있는 '진짜 정책'입니다.

더 자세한 통계 정보는 아래 버튼을 통해 직접 확인해 보실 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (Q&A)

아니요, 그렇게 단정하기는 이릅니다. 다만, 단기적인 처방으로는 절대 해결할 수 없습니다. 스웨덴의 사례처럼 주거 안정, 성 평등 문화 정착, 보육 시스템의 국가 책임 강화 등 사회 구조 전반을 바꾸는 장기적인 백년대계가 필요합니다.

이는 정치적 의지와 국민적 공감대가 있어야만 가능한, 매우 어렵고 긴 싸움이 될 것입니다.

개인이 당장 상황을 바꾸기는 어렵습니다. 하지만 문제의 본질을 정확히 인식하고, 목소리를 내는 것부터가 변화의 시작입니다. 땜질식 현금 지원 정책에 환호하는 대신 구조적 개혁을 요구하고, 일상에서부터 성 평등을 실천하며, 더 나은 사회를 만들기 위한 논의에 적극적으로 참여하는 시민의 역할이 그 어느 때보다 중요합니다.